(摘自Bob Baravarian)前足疼痛是足踝临床最常见到的一类疾病。在这一类最常见的疾病中,最常被忽略的问题是跖板撕裂。这一问题通常被认为是潜在的神经瘤,脂肪垫萎缩。或是更为常见的诊断,如跖骨痛或是跖骨头负重过多。令人遗憾的是,医生没有足够关注跖趾关节(MPJ)的跖侧和内、外侧的韧带这些结构。因为缺少关注,造成了诊断不准确,护理不充分,治疗方向错误,最后使得患者和医生均对治疗结果不满。

跖板的解剖和损伤原因

跖板是厚的,矩形或是四边形的结构,主要由I型胶原组成,它连接于跖骨头增宽部的远端,再向远端与近端趾骨的跖侧面相连,在此处连接较强。跖板在跖骨头下增厚,变宽,附着了侧副韧带、深跖骨横韧带,骨间肌腱和跖腱膜的纤维。它有一个光滑的表面,可以让跖骨头和屈肌腱在表面滑动,它也是主要的MPJ的稳定结构,在铰链机制中也发挥作用。通过跖板及其上的附着韧带与肌腱,它是阻止MPJ过度背伸的重要结构。

尽管跖板损伤的确切病因可以有很多,但是最常见的病因与长期的过度负重或是急性的创伤性过载有关。Deland等人进行了尸体研究,发现患足足趾横向移位与交叉趾的出现,与异常的长、短屈肌腱位置有关,而正常足的长、短屈肌腱均位于中间位置。每一个MPJ都有损伤的可能,但是最常见到的是第2跖趾关节。第2跖趾关节跖板损伤可能是由炎症和疼痛引起,这些异常又源于第1跖列松弛导致的负重增加,和拇外翻造成的第2跖趾关节负重增加。

第2跖骨过长,第1跖骨过短,前足内翻,前足因马蹄足畸形出现负重增加,神经性肌力不平衡和系统性、炎症性关节炎也是常见的跖板损伤的原因。之前提到的原因在有的患者身上出现跖板损伤,而在有的患者不发生跖板损伤,其机制仍然不清楚。

临床检查

第2跖骨头下疼痛诊断困难较大,要排除关节滑囊炎、滑膜炎、外侧跖骨疲劳骨折、Freiberg病、第2跖骨间隙神经瘤、炎性关节增生症、退变性关节病以及单纯的关节负重增加等情况。通常,患者表现出前足肿胀,大多数疼痛局限于相应的关节处。如果医生不仔细检查,可能把MPJ疼痛误认为是跖骨间疼痛。在第2跖趾关节,疼痛常常位于跖侧、外侧,很容易与神经瘤相混淆。

如果跖侧韧带结构强度减弱,长、短屈肌腱力量不平衡,患者可出现锤状趾。千万不要认为疼痛来自MPJ是因为锤状趾挛缩,而忽视了跖板撕裂,此时只修复锤状趾是注定要失败的。跖骨头下胼胝疼痛几乎与跖板撕裂无关,其通常与锤状趾挛缩导致跖骨头下压力增大有关。

检查患者疼痛的类型,以及疼痛出现的时间,是鉴别诊断的重点。很多跖板损伤的患者不会有尖锐的,突发的疼痛或是刺痛。疼痛通常在行走时是模糊的,为慢性疼痛,在穿硬底鞋或是软垫的时候疼痛减轻。患者还会主诉疼痛持续性存在,不会随着活动方式改变而改变。随着跖板撕裂的加重,患者出现足趾内翻,与外侧足趾间隙增大。这一表现最常见于第2趾,发病后第2趾向拇趾内侧和背侧移位。(图1)

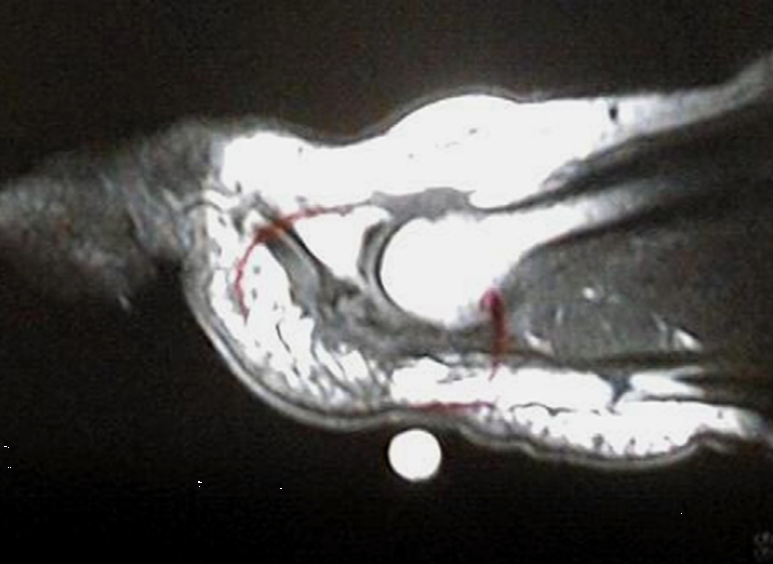

图1. 背侧抽屉试验检查2nd MPJ。向背侧牵拉足趾,引起关节囊疼痛,并可感到足趾松弛。

图2. 在MPJ关节囊跖侧施加压力。注意足趾向内侧移位,这常与外侧跖板及韧带撕裂有关。

临床上,在评价第2MPJ矢状面不稳定时,采用改良Lachman检查,或是前/背侧抽屉试验。这一检查由Thompson和Hamilton以及Thompson和Deland提出(图2)。此试验较难判断,但在文献中认为跖板撕裂标准为背侧脱位超过2mm,或是脱位超过50%,或存在大幅的背侧脱位。假阳性可以出现在韧带松弛的患者。另一个广泛认可的检查是MPJ完整性检查,Kelikian加压试验。此试验可以检查畸形的相对复位性,通过在跖骨头的跖侧推挤和加压,查看足趾是否可以复位或伸直。当轻中度的锤状趾,伴有跖板撕裂时,试验时可以见到足趾向内侧移位。患者还伴有跖板撕裂处的压痛。

X线检查对于排除其他骨性疾病有很重要的作用,如骨折,疲劳骨折,Friedberg损伤,关节炎等。要评价跖骨的外形与整个MPJ的对线。医生要结合跖侧软组织疼痛,查体时可能出现的不稳定和影像学阴性发现,没有骨性疾病等情况,来诊断跖板损伤。不过,通过进一步的影像学检查可以确定诊断,并排除其他疾病。常用的两种检查方式是关节造影术和MRI(图3)。跖板与屈趾肌腱鞘相延续,因此有研究人员认为关节造影是诊断的金标准,如果有造影剂从关节内渗出到屈肌腱鞘内,则确定诊断。

图3.MRI可见MPJ有撕裂,跖板基底部在近节趾骨处撕裂

由Yao等人于1996年进行了一项研究,5例MRI诊断为跖板损伤的患者在术中均得到了确认。他们把诊断描述为“跖板处的信号增强,并扩展到跖板与近端趾骨的连接处”。采用超声检查也可以辅助诊断,但是应用性难度和操作者依赖性使这项检查非常困难。超声检查的一个优势在于可以动态检查足趾,并和其他的跖板对比鉴别。异常的跖板可见到完整性缺失并有低回声区。

保守治疗

临床医生可以尝试不同的治疗方法,但是在手术前应当尝试更换保守治疗的方法以观察效果。常用的保守治疗方法包括,但不仅限于以下几种:鞋具辅助,改良或是功能性支具,采用跖骨垫或在鞋内放置软垫,跖骨垫,不穿高跟鞋和拖鞋,改变活动习惯,固定足趾,冰敷,理疗结合口服非甾体抗炎药物(NSAIDS)或是激素,还可以进行封闭注射。如果保守治疗不能缓解症状,那可以采取手术治疗。较好的保守治疗方法是穿硬底弧形底的鞋,以减少推进期的压力。用胶布固定足趾于跖侧,可以减少足趾的背侧活动并减少跖骨头下的压力。支具使用可以明显的减轻疼痛,还可在手术后用于改善压力分布。

大多数病例需行跖骨头下鞋垫改造。第2跖骨头是最常见的受累部分,因此行第2跖骨头下鞋垫挖空的最多。如果第2跖骨头发病是由于第1跖列过度活动,或是拇外翻,那么还要在第1跖列下放置一个硬性的延长垫,长度可支持到足趾,以改善压力分布。跖骨垫也可以用于减轻前足的压力,把部分压力转移到跖骨中段。如果不可避免地要穿高跟鞋,那么穿着硬底和前足较厚的鞋较合适。此类鞋可减轻前足的压力,并减少后跟相对的高度。物理治疗和NSAIDS药物也可用于缓解炎症,但是控制MPJ关节的压力才是保守治疗的目标。

通过注射富血小板血浆、短期制动等方法,使MPJ产生应激和局部炎症反应来促进韧带愈合。本方法作者已使用过几次。通过和支具相结合,这些患者已恢复日常活动,疼痛轻微或消失。但现在,作者仍未将此方法用于运动员。保守治疗无效的患者,需要手术治疗。

讨论

了解跖板损伤的潜在机制很重要,要去除产生畸形的病因。本文讨论的主要是修复单纯的跖板损伤和足趾畸形。如果有其他的并发疾病,如严重的拇外翻,跖楔关节松弛,造成了外侧跖趾关节压力增加,或是马蹄足畸形,那么这些疾病也要由保守或是手术方法治疗,以避免跖板损伤复发。

手术的治疗方法有多种,在此处进行一个简要的回顾。1938年,Lambrunidi提出了把足趾矫正放直的近端趾间关节(IPJ)融合术,使趾长屈肌腱只作用于MPJ。

随后,一种屈趾肌腱移位至伸趾肌腱的手术产生,以辅助修复跖板和MPJ。屈趾肌腱移位术最早在1947年由Girdlestone发表,文中他把长、短屈趾肌腱移位到足趾背侧的伸趾肌腱上,用来纠正爪形趾。手术的目的是双重的:1)使用趾长屈肌腱代替无力的内在肌,为MPJ提供跖屈足趾的活动;2)松解远端趾骨处跖面的挛缩,以放松足趾的IPJ。

这种手术在1951年再次由Taylor的研究所支持,他在治疗爪形趾时评价了屈肌腱移位到伸肌腱的作用,并同时进行了伸趾长肌腱延长,MPJ背侧关节囊切除,IPJ关节跖侧关节囊切除。Taylor指出,足趾畸形/挛缩时,足内在肌不能在MPJ屈曲足趾,同时在跖骨头跖侧的应力增加。进一步研究,他发现内在肌的完整性大多数还是存在的,并且有正常的解剖外观。

1951年,Pyper对比了Lambrunidi和Taylor的术式,并进行了随访研究,发现两种术式的差异很少。1973年Parrish提出,在治疗可复性爪形趾时,获取趾长屈肌腱,并纵形劈开于MPJ关节,然后每一半包绕到近节趾骨的中段并在伸肌腱下方缝合在一起,达到屈趾肌腱移位的效果。23例患者中,有20例得到了优或良的结果。

1980年Kuwada和Dockery等人,为了避免切除MPJ和IPJ关节囊,改良了术式,并移位长屈肌腱到近节趾骨的解剖颈的背侧,通过一个钻孔,缝合固定在背侧的关节囊和软组织上。1984年,Barbari和Brevig重新评估了屈趾肌腱-伸趾肌腱移位术治疗爪形趾的成功,他们获取长屈肌腱然后端端缝合于伸肌腱上,治疗效果优良。Ross和Faux通过背侧切口采用长伸肌腱Z形延长,结合近节趾骨关节成形和长屈肌腱移位术治疗后,96%的患者效果优良。

但是正如我们所知,这些术式的一个共同的问题就是术后僵硬。1993年,Thompson和Deland评估了这一术式的结果,发现术后没有患者可以达到20°背伸,术后均有趾僵硬的问题。因此他们强调在术后2至3周时就去掉固定用的克氏针进行与邻近趾活动范围相当的关节活动度治疗。

1998年,由Ford等人的尸体研究表明,初次手术直接解剖修复跖板治疗横断的跖板,效果与长屈肌腱移位术一样可行。有的研究人员提倡单纯修复跖板,其手术指征是一个可复位的MPJ挛缩,并且只有不可复位的MPJ畸形才需要其他的手术处理。

2005年,Shurnas和Sanders采用了联合术式,包括跖骨斜形截骨,伸趾肌腱延长修复锤状趾畸形,并同时进行屈趾肌腱移位并固定于近节趾骨的背侧,用一个生物肌腱钉固定。术后结果很好,并且僵硬减轻到了最小程度。

足踝治疗机构通用的手术选择与结果

跖板损伤的治疗在有的医院成为一个最多见的问题。Baravarian等人进行了几百例跖板撕裂的手术,注意到病例各有特点,需要用不同的方法治疗。通常,造成疼痛的原因可能并不相同,所有的原因都要在诊断时考虑到,以保证治疗有效。上面提到过的拇外翻,马蹄足及并发的病痛也要进行医疗干预,但在此文中不讨论。本文只关注于跖板撕裂和相关的手术技巧。

要考虑的首要问题是,畸形是否与锤状趾同时存在。如果有锤状趾,跖板移位会不同。如果我们进行锤状趾畸形治疗,会选择近端趾间关节球-窝融合技术。我们尽量去除少量骨折,避免足趾短缩,使融合面更好的对合。与锤状趾相关的肌腱移位术,要把屈肌腱劈开,在近节趾骨基底处移位到伸肌腱上,用克氏针固定融合面与MPJ。

如果只有轻度的锤状趾畸形,询问患者足趾是否在鞋内不适,并让患者选择是否想纠正趾畸形。如果没有锤状趾畸形,那么行屈肌腱-伸肌腱移位术,并用挤压钉在近节趾骨基底处固定。手术中,在MPJ背侧切开,并延长到近节趾骨基底的背侧皮肤。通过一个跖侧位于IPJ远端的小切口获取长屈肌腱。肌腱在缝线的牵拉下穿过一个钻孔,到达近节趾骨基底的背侧,然后拉紧。当足趾的位置和屈肌腱的张力满意时,用一个挤压钉固定移位的肌腱。背侧移位的肌腱可以缝合在外侧韧带结构上,并折叠松弛的韧带,以纠正足趾向内移位。

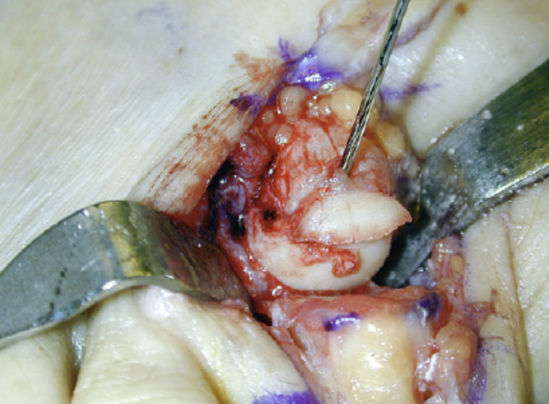

跖板的初期修复术使用有限,操作也比较困难。尸体试验表明了长久效果不可靠。术中切开跖趾关节,探查到跖板。如果可见撕裂,使用Topaz探针在其上多点打孔,以刺激瘢痕形成,从而增加康复期足趾的稳定性。

足趾外侧韧带折叠修复技术有助于维持足趾位置。这一技术既可以通过覆盖折叠术用不可吸收线缝合,也可以用锚钉完成。使用哪一种固定缝合,取决于软组织是否从骨面脱落。如果有足够 的软组织可以进行覆盖折叠缝合,那么就没有必要使用锚钉固定。

手术最后要考虑的是:是否要进行跖骨短缩术。这一术式简单,可减少第2跖骨头下的压力,因此手术看似合理,但是要注意避免足序列短缩,形成转移性疼痛。手术决策要根据是否有原发或是继发的跖骨头下压力增加来决定。如拇外翻畸形造成第2跖骨下应力增加,拇外翻畸形矫正后,还要检查第2跖骨的长度。如果没有矫正拇外翻,就不要行第2跖骨的手术,因为拇外翻是第2 跖骨受力增加的主要病因。

一般来说,跖板损伤还与第2跖骨过长有关,因此短缩是必要的。第2跖骨最常发生应力过大,但在短缩时,要注意术后第2跖骨必须比第3跖骨长一些。过短的第2跖骨造成前足疼痛,和周围跖骨头下的转移性跖骨痛。理想的跖骨截骨是Weil截骨。此术式可以适当的调整跖骨截骨量,长度也可以根据需要在术中调整,并且固定方法简单可靠。术中可以在透视下检查跖骨长度,也可随时调整长度。可以把跖骨向内侧移位,使足趾向外移位,以纠正序列的内侧偏移。跖骨截骨术要在长屈肌腱移位术前进行,以免移位的肌腱松弛。(图4-7)

矫形完成后,患者穿一个保护性的术后靴,并行足跟负重。如果没有行锤状趾手术,没有用克氏针,那么足趾可以用支具固定在跖屈位,用敷料固定以避免背伸应力,避免肌腱脱出。目前还没有挤压钉术后出现屈肌腱脱出。克氏针保留6周后拔出。术后没有发现患者感觉僵硬,在固定屈趾肌腱时,不要张力过大,是避免僵硬的重要手段。如果没有克氏针,治疗于4周后开始,进行被动的关节活动度训练和足趾力量训练。术中用了克氏针的患者,要在拔针后才可以训练。

图4. Weil截骨适合的角度。在锯开时要打薄背侧关节面,以短缩跖骨,减少跖侧移位。

图5. 截骨后在横截面移动跖骨以纠正足趾的成角畸形。

图6. 劈开屈肌腱移位到近节趾骨的内、外侧,并在背侧固定于足趾。注意近端移位的地方要很好的支持MPJ。

图7 . 背侧屈肌腱移位,关节囊缩紧后,用线吊在MPJ关节囊上,以纠正足趾的内移。

图8. 跖板损伤的术前,伴有拇外翻,第2趾抬高,锤状趾畸形和第2趾内移。

图9. 术后同一患者,行拇外翻骨赘切除,锤状趾通过关节融合、屈肌腱移位、MPJ关节囊紧缩纠正。

通过康复训练加强移位后肌腱的力量非常重要,训练时让手术的足趾抓地面。患者不进行家中或是相关的物理治疗,那么足趾抓地无力, 这是术后出现并发症的主要原因。MPJ的活动度也要通过训练,它是术后步态的组成部分,训练可以避免异常的行走步态。我们采用这一联合术式的治疗效果是很好的。并发症少,没有医患纠纷产生,7年内完成了268例,共300足趾的屈肌腱移位术。最常使用的手术是趾间关节融合,和屈趾肌腱边边缝合,和关节囊折叠术。只有7%的患者进行了第2次跖板修复。术后最多的并发症是6%的患者足趾不能抓地。所有的此类患者都进行了跖骨截骨术和锤状趾矫正术。3%的患者进行了背侧软组织松解后解决了问题。另3%的患者随着康复时间延长和训练,效果改善。没有出现MPJ关节僵硬。98%的患者跖板疼痛解除。大多数患者没有必要行翻修手术。术后用支具控制足底受力,避免了进一步出现前足损伤,并保护手术区。患者至少要有1年使用硬底鞋和支具,然后可根据情况长期使用支具。女性需要穿高跟鞋的,在术后3个月后可以穿着,但是在术后6个月内要穿一个硬质的,鞋后有带子的鞋。(图8,9)

总结

跖板撕裂是一个常见的疾病,但是临床往往没有注意到。此疾病可与神经瘤、锤状趾相混淆,通常会得到不正确的治疗。进行背侧足趾抽屉试验,足趾内侧移位试验,检查有无跖侧关节囊疼痛是最有诊断意义的检查。MRI或是超声可鉴别可疑病例。胶带固定或硬底鞋加支具是通常采用的保守治疗方法,并可以最大程度减少疾病发展。手术处理包括屈趾肌腱移位术,锤状趾矫形术,韧带紧缩术和跖骨头截骨术。每个患者者要因病施治。术后要用膝下行走靴保护4到8周,再行积极的物理康复治疗。足趾抓地问题最常见于锤状趾伴有跖骨截骨的患者,这一问题可以通过紧缩移位的肌腱来改善。

重要是的我们要把跖板损伤作为鉴别诊断的一部分,当患者可能有跖间神经瘤,以及任意一种造成没有MPJ胼胝出现的锤状趾畸形出现时,要与其对比鉴别。通过合理的诊断,充分的检查,完善的手术计划,这一常见问题可以很容易治疗,并有很好的疗效。作者的经验中,95%以上的患者术后并发症少,对手术满意度高。![]() 译者:王智

译者:王智